あたらしく絵写経のラインナップに「孔雀明王」「八臂弁財天」「宝勝権現」が加わりました。

写仏と般若心経のものと

写仏と真言等のかんたん絵写経とがあります。

孔雀明王と八臂弁財天は以前よりつくってほしいとの声が寄せられていました。

描きたい神仏の絵写経用紙がありましたら伯舟庵にお伝えいただきましたら対応できるときがあります。

近々の制作は「韋駄天」を予定しています。

気まぐれ更新日記

あたらしく絵写経のラインナップに「孔雀明王」「八臂弁財天」「宝勝権現」が加わりました。

写仏と般若心経のものと

写仏と真言等のかんたん絵写経とがあります。

孔雀明王と八臂弁財天は以前よりつくってほしいとの声が寄せられていました。

描きたい神仏の絵写経用紙がありましたら伯舟庵にお伝えいただきましたら対応できるときがあります。

近々の制作は「韋駄天」を予定しています。

辰年の守り本尊は普賢菩薩です。

『延命普賢菩薩』

F6色紙に顔彩・金泥雲母で彩色。

観舟画

普賢菩薩

普賢菩薩は文殊菩薩とともに釈迦の脇侍とされ、華厳経はこの菩薩の法門を説いたものである。

慈悲(修行)を表し罪滅・成仏の功徳があるとされる。

延命普賢菩薩は普賢延命法の本尊で増益・長寿のために修する。

参考書籍「 密教辞典」

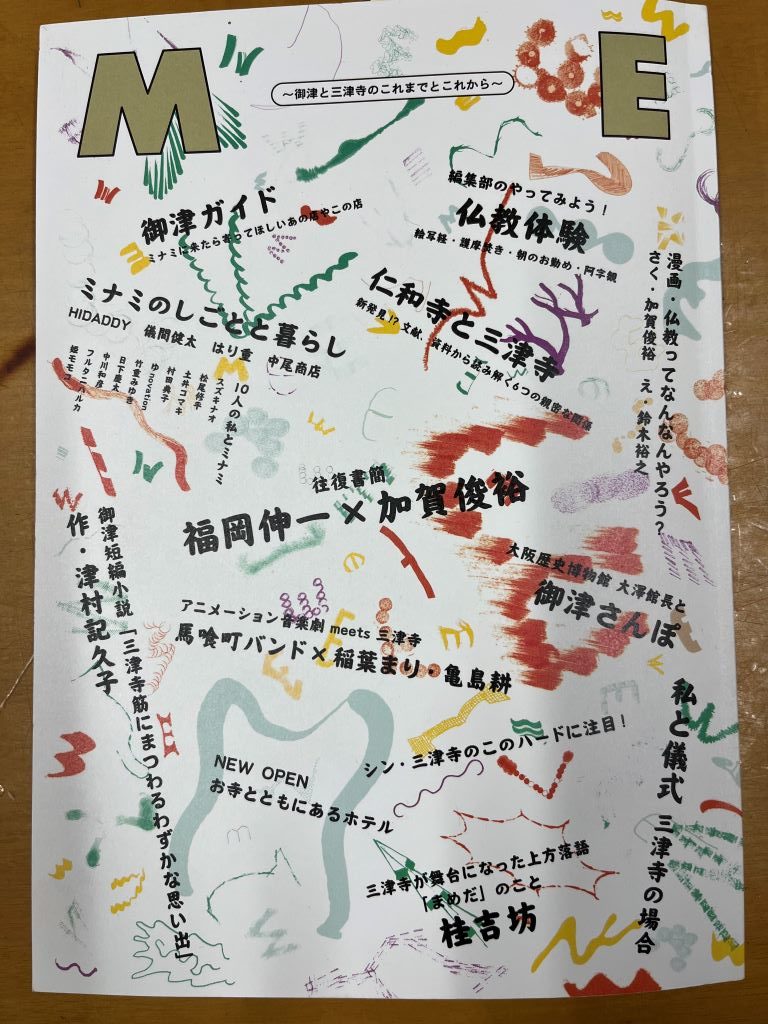

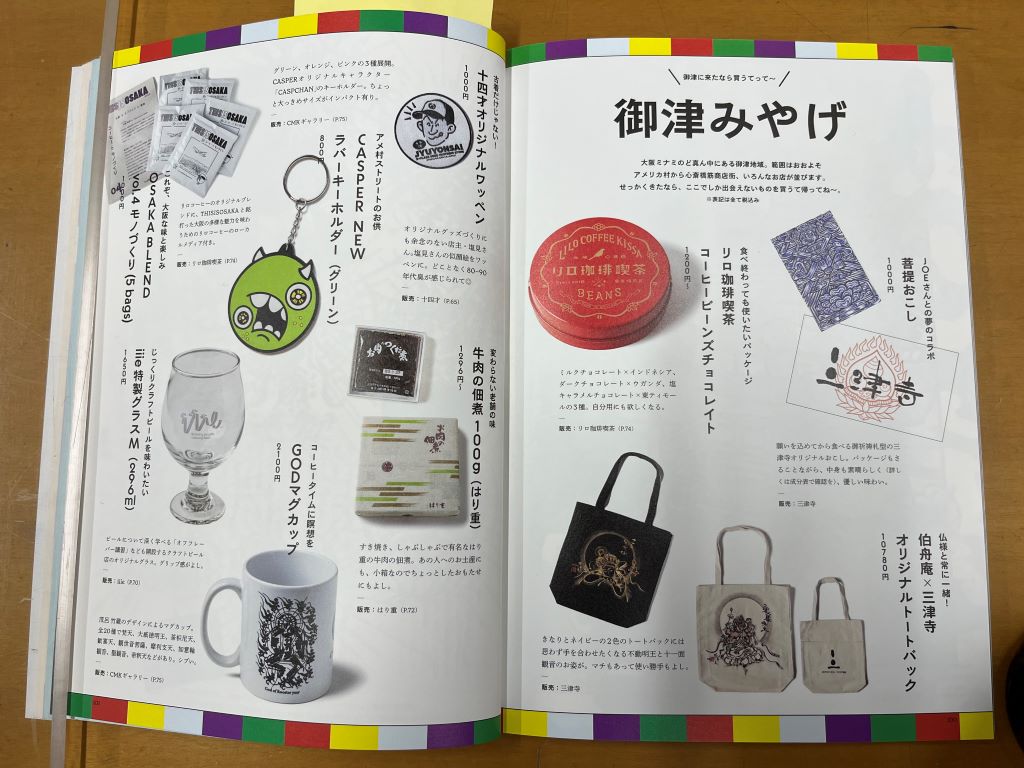

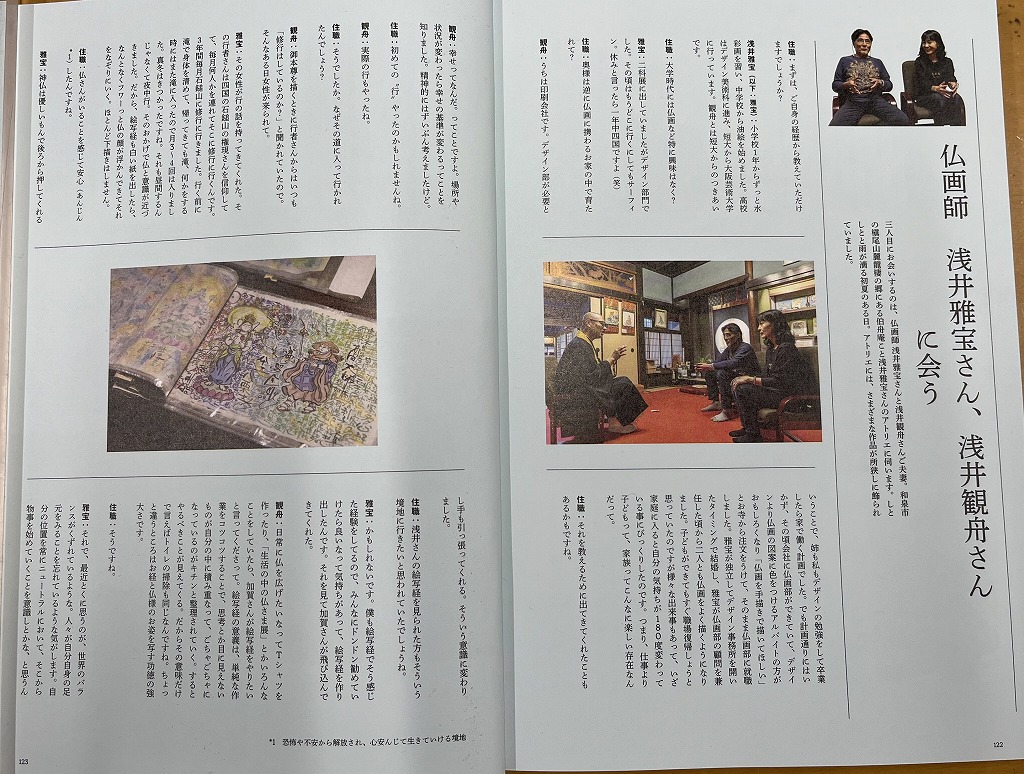

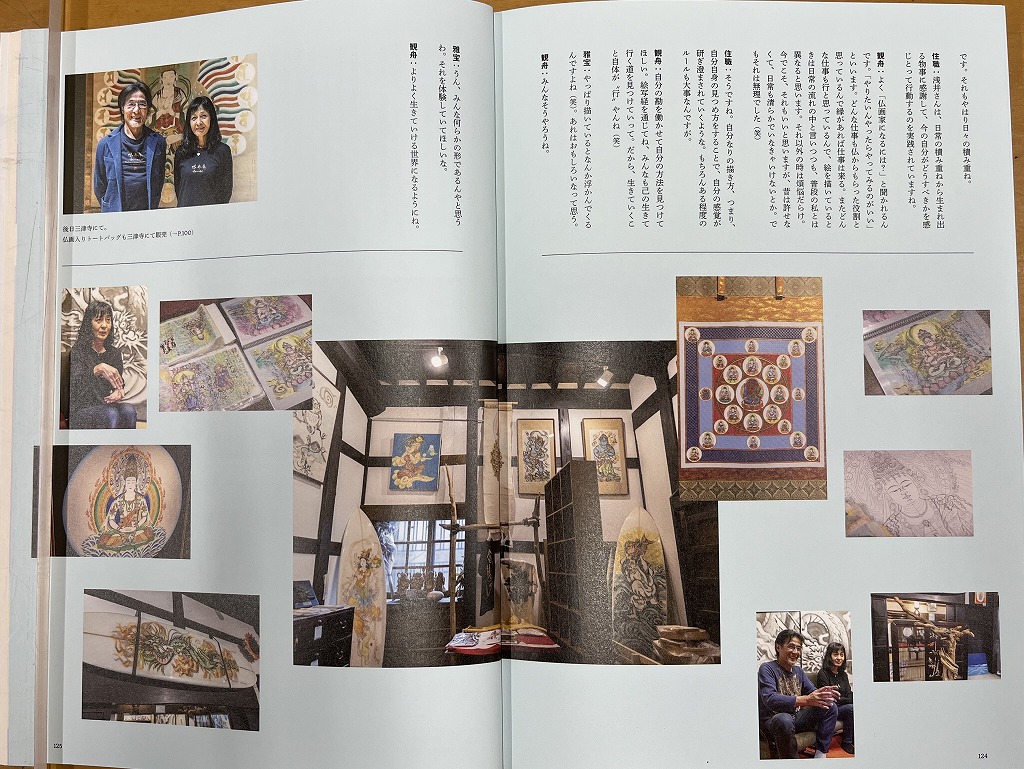

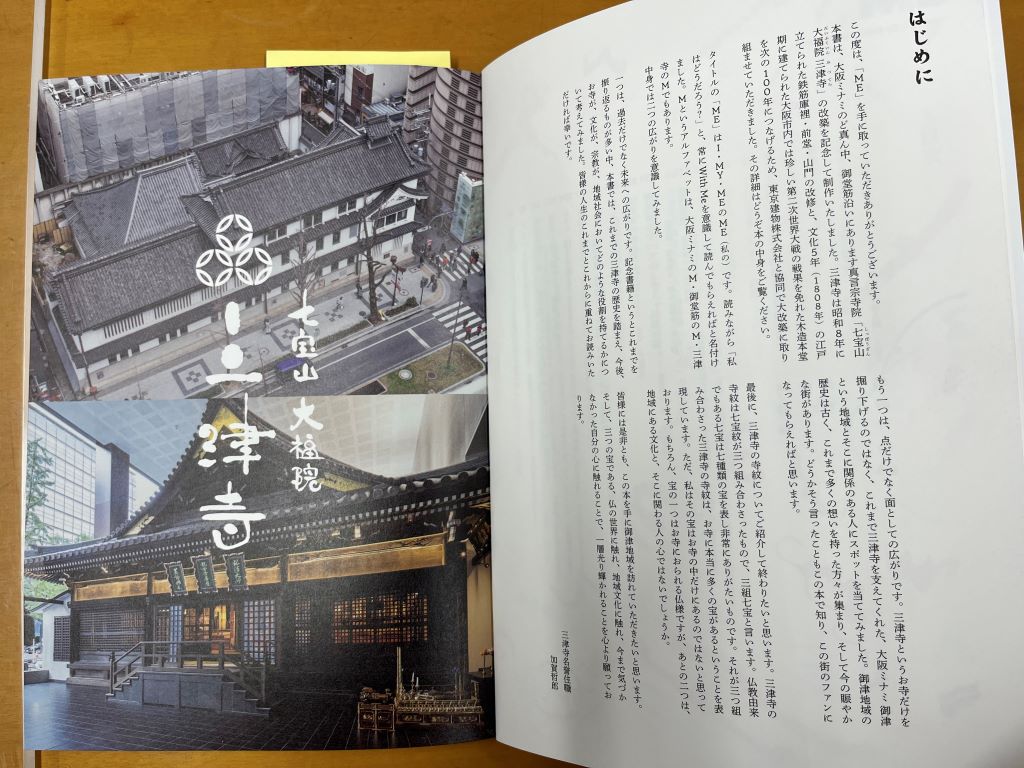

真言宗寺院「七宝山 大福音 三津寺」の改築記念誌MEに掲載されました。

ご縁は、住職(当時は副住職)が絵写経を始めたいという希望で訪ねて来られたことからです。

住職のお寺の役目に対する考えを聞いていると、とても共感でき嬉しかった事を覚えています。

それはちょうど伯舟庵が、日常を仏様と共に過ごしたいという考えから絵写経の普及を図っていた時でした。

毎月2回絵写経の会を三津寺の行事として続けられる過程で、もっと仏画を描いてみたいという声から『仏画講座』が生まれ、伯舟庵が手法を伝えるお手伝いをすることになりました。

そのような中で三津寺の改築事業の話が出て、このたびお寺の敷地にホテルが建つという、現代の都心のお寺の姿が現れました。

古いお寺は維持するのが大変で、これからは檀家さんに負担を求める時代ではないという判断もあるようです。

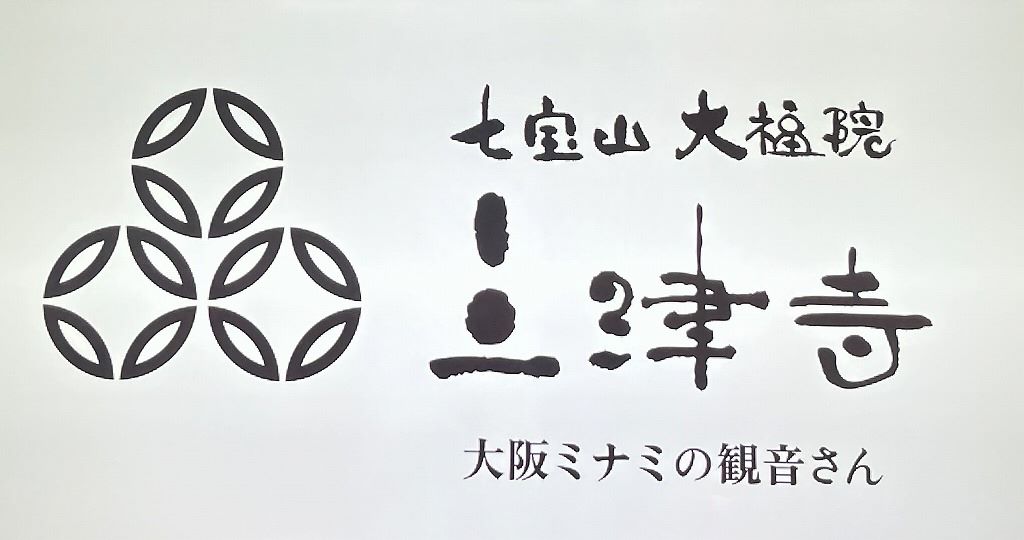

時代を先取りした新しいお寺の顔ともいえる三津寺のロゴを依頼いただき、雅宝が得意の描き文字で、住職のこころをあらわしました。

描き文字のロゴは三でもあるし座禅の姿でもあり、三位一体でもあり三宝である意味深いものとなっています。

改築記念誌MEは、これからの未来に繋げるミナミの情報誌です。

掲載いただきありがたいことだと感謝しています。

三津寺落慶特別参拝期間中

2023年11月26日

難波の三津寺が新しく生まれ変わりました。

15階建ての建物内に本堂、庫裏、境内、ホテル、テナントが入った複合型の新しいお寺のカタチです。 本堂は曳家によって移動し、境内の入口は御堂筋側に面するようになりました。 御堂筋側の1階~3階はテナント、4階~15階はカンデオホテルズが入居し、宿泊すると朝の勤行体験ができるようです。

落慶法要では、住職交代の普山式も行われ、加賀哲郎住職が名誉住職となり、加賀俊裕副住職が住職となられました。 雅宝がデザインした三津寺のロゴも新ロゴとして使われます。 描き文字のロゴは三でもあるし座禅の姿でもあり、三位一体でもあり三宝である意味深いものとなっています。

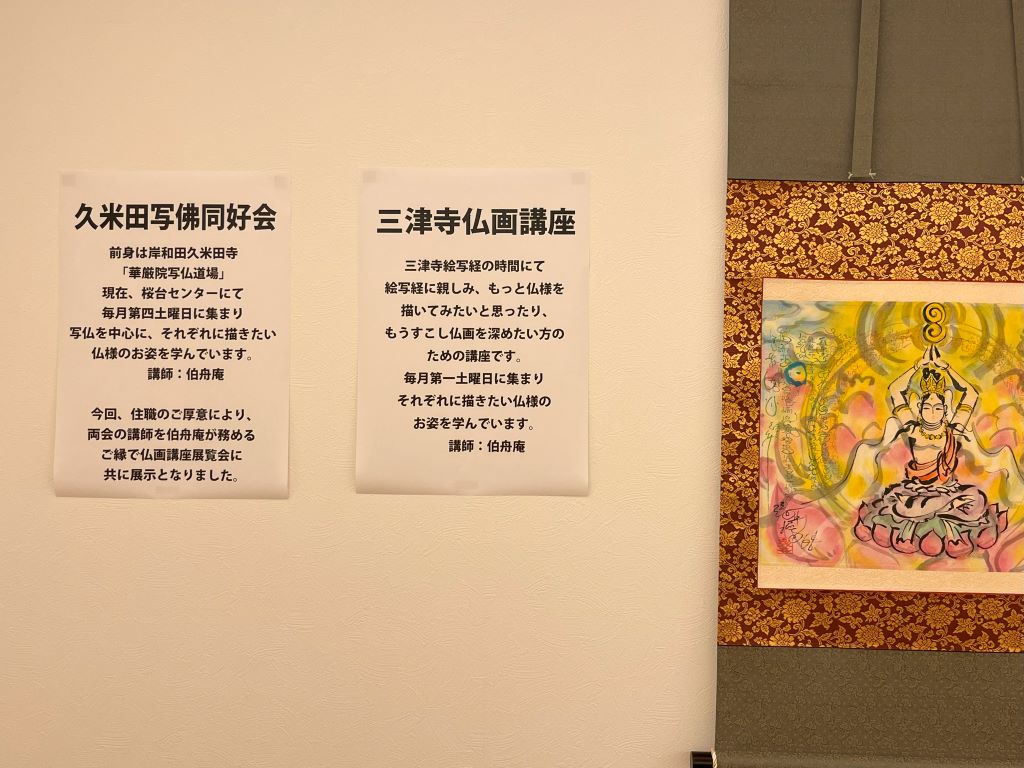

11月27日から12月3日まで様々なイベントが行われるなか、2階で仏画講座の皆様の作品を展示する機会を頂きました。

また、伯舟庵が岸和田の写佛同好会の講師も兼ねていることから、ともに合同での展示となりました。

三津寺仏画講座からは1年かけて仕上げた皆様の作品と、久米田写佛同好会からは十二天の作品等が展示されました。

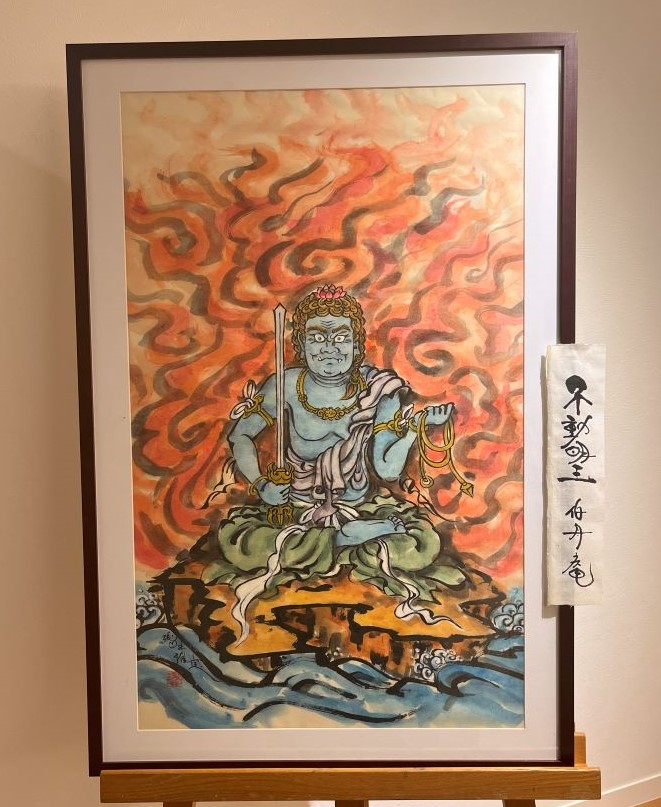

伯舟庵からは金剛界大日如来、胎蔵大日如来、十一面千手観音、不動明王、絵写経の観音、俱利伽羅龍、等を展示しました。

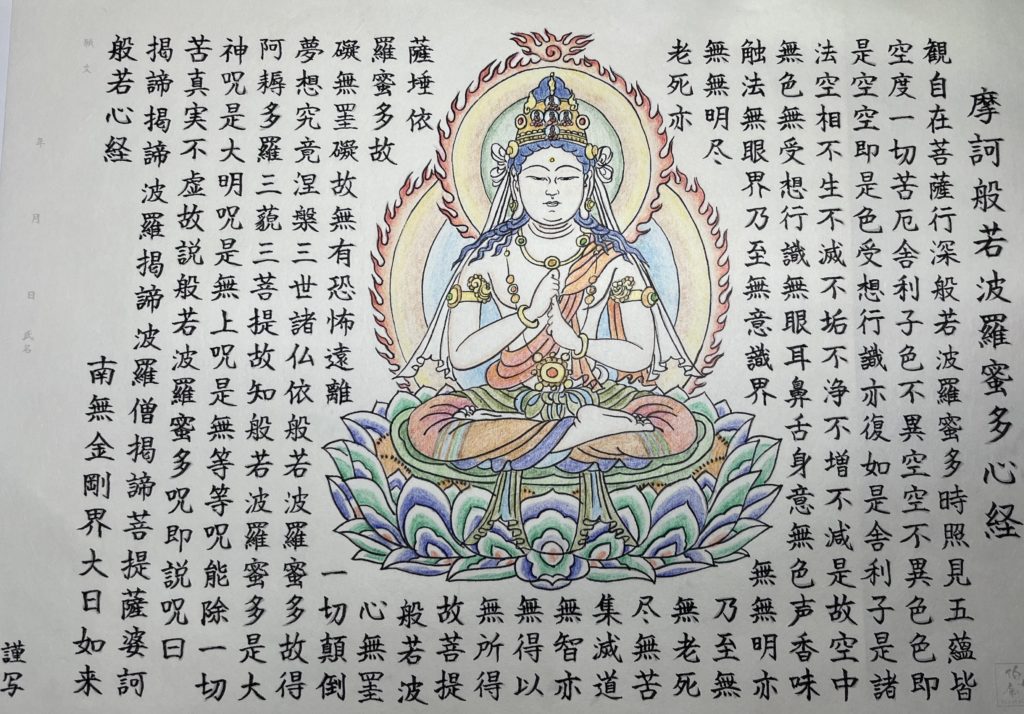

観世音菩薩(観自在菩薩)は一般に観音さんと親しく呼ばれている。

般若心経では観自在菩薩とあり、御詠歌では観世音菩薩という。

観音さんは西方極楽世界阿弥陀国に在り、

慈悲の象徴で、勢至菩薩とともに阿弥陀仏の脇侍である。

観音さんは頭の上に化仏(仏像)の宝冠をいだき、人間世界に現れるときは33のお姿に変化して民衆を救うとされている。

すべての衆生の母であり、衆生を救わずにおかれない大慈悲がある救世の菩薩である。

参考資料:「仏像をたずねて」

『観世音菩薩』no.29/no.40

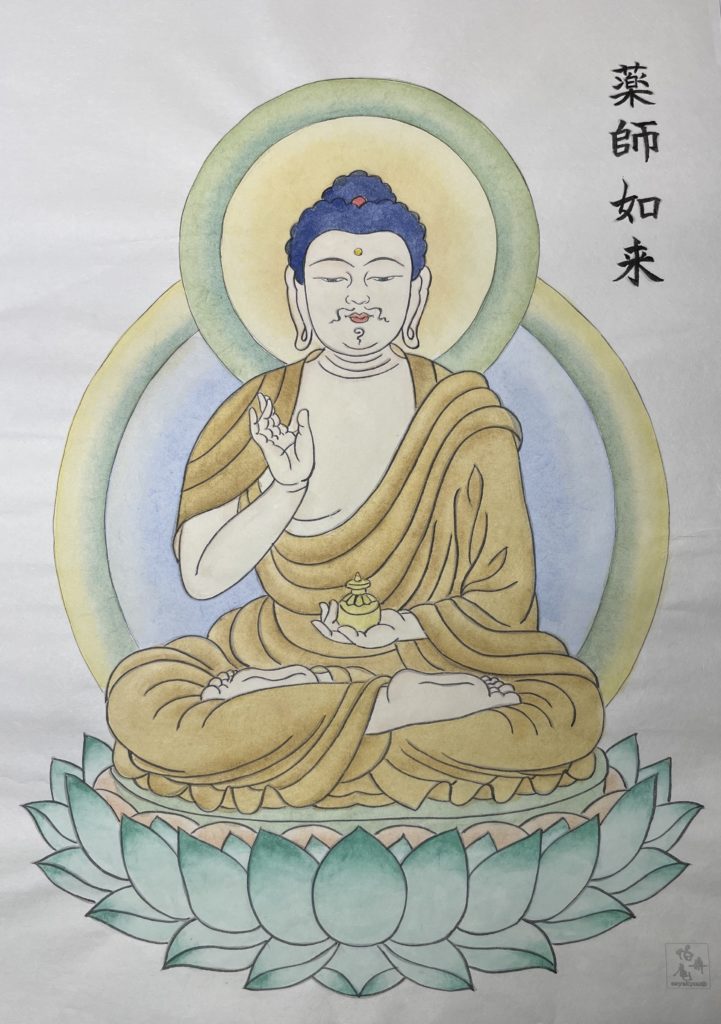

薬師如来が国家鎮護の如来として多くの寺院の本尊とされたのは、衆生の疾病を治癒し、災禍を消失し、衣食が整う等の誓願をされた由縁であるといえる。

現在でも身体健全、病気平癒の目的で薬師如来の絵写経をされる方が多く、病人の枕の下にひいたり折りたたんで持ち歩いたりするのは、民間信仰・俗信と言われるが、愛情や願いや祈りが込められていて、真心が感じられます。

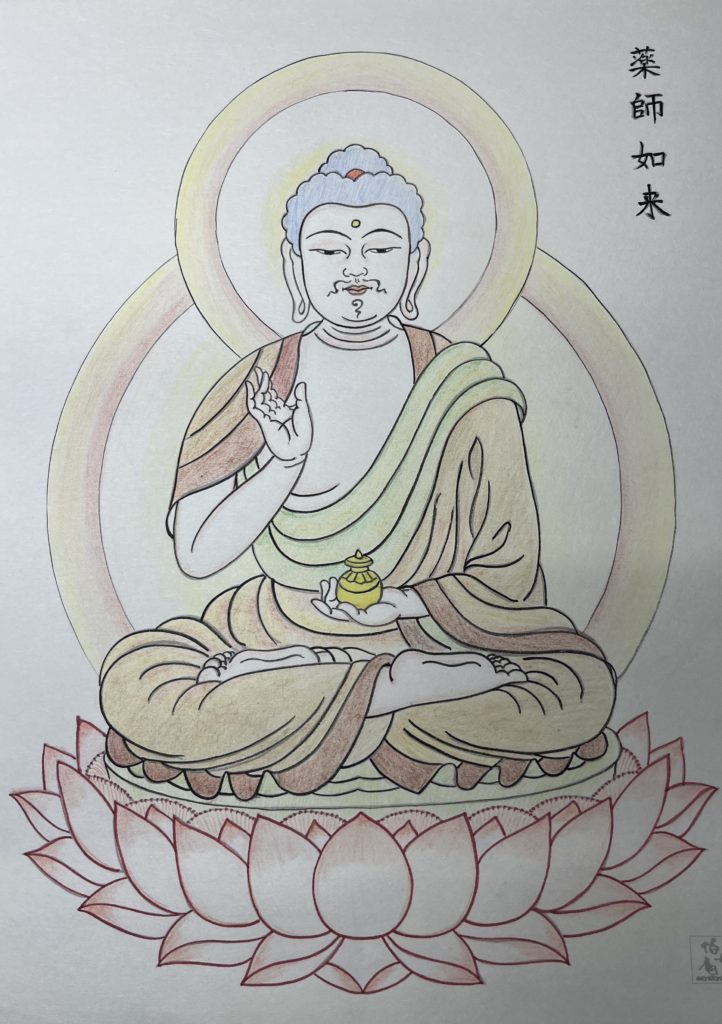

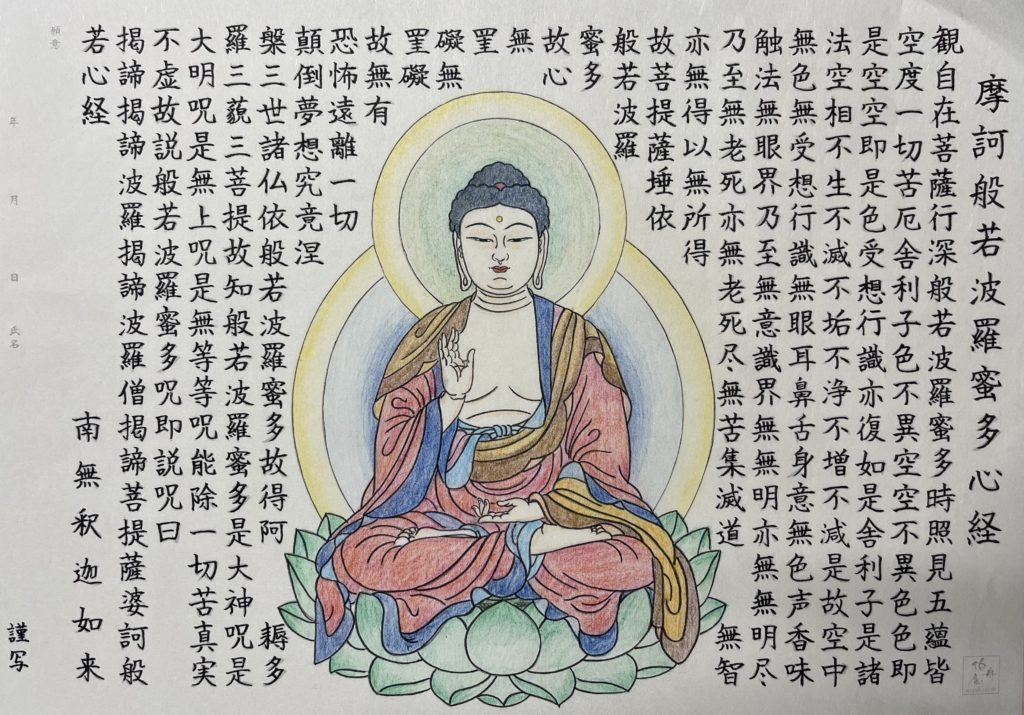

写仏は顔彩のものと色鉛筆で彩色したものです。

『薬師如来』 no.3/no.25/no.39/no.59/no.60/十三仏薬師瑠璃光王如来という。「薬師経」によれば東方の浄土である浄瑠璃世界に、脇侍の日光菩薩、月光菩薩と十二神将を伴う。

治病のほとけとして尊崇され、除病の十二の誓願より医王如来とも呼ばれる。薬壺を持つ像が多い。

参考資料:「密教図典」

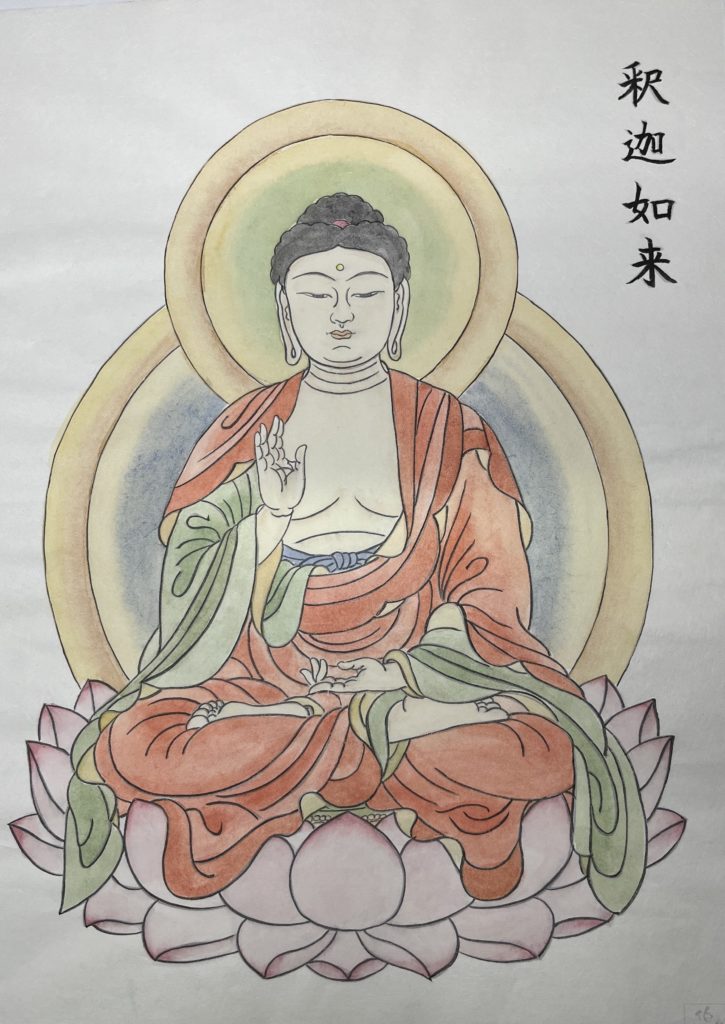

釈迦はインドのカビラ国の王子として生まれ幼名をシッダルタ太子と呼び、のちに釈迦牟尼と呼ばれた。釈迦とはカビラ国の種族の名で人名ではない。

牟尼とは智慧で、釈迦牟尼とは釈迦族の聖者という意味である。尊んで釈尊・仏陀とも称される。

生まれてすぐ四方に7歩あるいて、右手は天を指し左手は地を指して「天上天下唯我独尊」と宣言したと伝わる。

写仏は顔彩で彩色、絵写経は色鉛筆で彩色しました。

『釈迦如来』 no.17/no22/no.70

仏教の開祖。慈悲と智慧の二徳を備え、悟りを開いて衆生を済度した。多くの経典の教主とされ、特に仏陀誕生、降魔成道、初転法輪、涅槃が重視される。

参考資料:「仏像図典」

絵写経を書いたあとの彩色について、ブログに順次載せていこうと思います。ブログのカテゴリーの[絵写経]に保存していきます。

色については密教では儀軌といった辞書のようものが残されておりまして、修法で使われる場合は厳しく決まり事がありますが、日常生活で神仏を感じる場合などでは、自由に好きな色をぬるのが良いと思います。このブログもぬり分けの参考にしていただければ幸いです。

色見本は金剛界大日如来。顔彩で彩色しました。光背が通常の光の場合と時空を表すものとです。絵写経は色鉛筆で彩色しました。

『大日如来』 no.1/no.44/ ◎未年・申年の守り本尊

密教の絶対的中心の本尊であり、宇宙の真理そのものを現すとされる。智慧の光明はあまねく一切処に及び、慈悲の活動は活発で不滅永遠であり、日の神にたとえたとしてもその力が大なるところから『大日』と称される。お姿は、金剛界大日如来と胎蔵大日如来の二つのお姿がある。金剛界大日如来は智慧の法身とされ智性を顕し、手は智拳印の印を結ぶ。胎蔵界大日如来は仏性が大悲によって成長する意味を持ち理性を顕す。手は法界定印を結ぶ。

参考資料:「密教辞典」

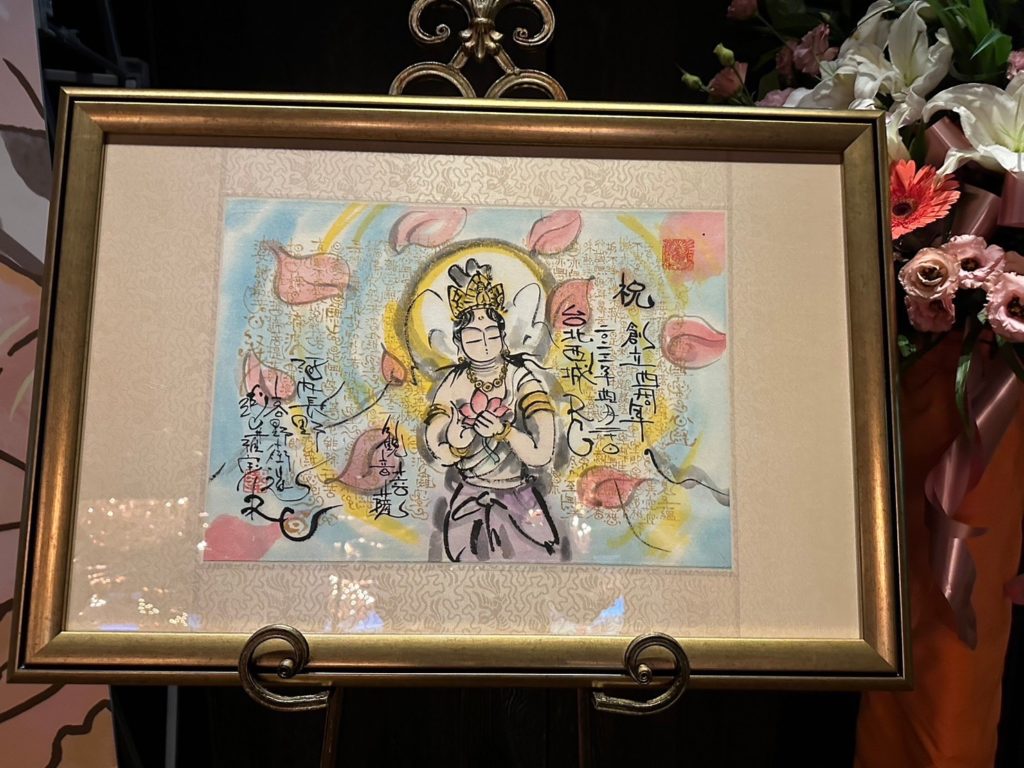

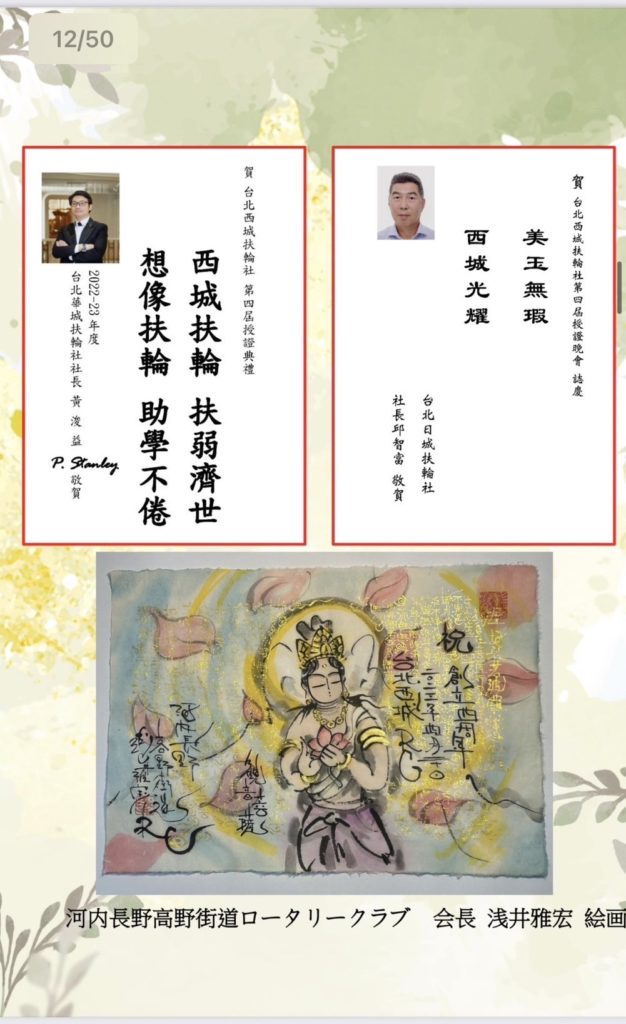

伯舟庵が会員である河内長野高野街道RCは、台北の城西RCと友好クラブ関係にあります。

今回、城西RC の周年式典に我がクラブより代表者が参加される際、雅宝が描いた観音様の絵と絵写経を持って行ってくださりました。

雅宝が本年度の会長をしている為、そのような話になったのですが、たいへん喜んでいただけたようで良い友好のあかしとなりました。

また、城西RCには元培医事科技大学の執行理事がおられるので、式典の次の日に日本語を勉強している生徒さんに絵写経を体験していただく機会を設けて下さったようです。

般若心経は全国共通なのかな?

以前より準備をしていたのですが、ようやく陶芸部屋を作る事になりました。

納屋を改装して制作場とし、窯は屋外に設置する事にしました。

色々と基礎から教えてくださっている先生宅がお手本となっています。つくりたいものが沢山頭に浮かびます。

私達は、土を触りたいから陶芸部屋をつくる、という発想ですが、

せっかくなので開放してみんなで楽しむとか、先生にワークショップをお願いするとか、また使い方も生まれてくるでしょう。

雅宝はずっと家で陶芸をしたかったので、とても張り切っています。